Der Beschluss des IT-Planungsrates hat die verbindliche Anwendung der Standards XPlanung / XBau in IT-Verfahren im Anwendungsbereich Planen und Bauen zur Folge. Einzelne Planungs- bzw. Bauantragsverfahren sind nicht Regelungsgegenstand. Für IT-Verfahren, die neu implementiert oder in wesentlichem Umfang überarbeitet werden, ist der Beschluss sofort bindend umzusetzen. Alle bestehenden IT-Verfahren in den Bau- und Planungsverwaltungen von Gebietskörperschaften sind bis zum Ende einer fünfjährigen Übergangsfrist (Februar 2023) zu ertüchtigen, um XPlanung- und XBau-basierte Daten- und Nachrichtenobjekte verarbeiten zu können.

FAQ - XPlanung

Der XPlanValidator ist ein Werkzeug zur technischen Prüfung von Plänen im XPlanung-Standard. Um regionale Besonderheiten und gesetzliche Vorgaben der Bundesländer abzubilden, können landesspezifische Profile in den Validator integriert werden. Diese Profile erweitern die Standardprüfungen um zusätzliche, auf Landesebene festgelegte Regeln und erleichtern die Prüfung von XPlan-GML-Datein.

Was ist der XPlanValidator?

Der XPlanValidator (XPlanValidatorWeb) ist ein Tool zur Prüfung von GML-Dateien im Standard XPlanung. Er dient dazu, festzustellen, ob ein Plan (z. B. ein Bebauungsplan) den Anforderungen des XPlanung-Standards entspricht. Geprüft wird dabei ausschließlich die technische Korrektheit der Daten – inhaltliche und fachliche Prüfungen erfolgen nicht - hierfür sind die jeweiligen Planersteller:innen bzw. fachlich zuständigen Behörden verantwortlich.

Allgemeine Informationen zur Nutzung des XPlanValidators finden Sie im Benutzerhandbuch für den XPlanValidator.

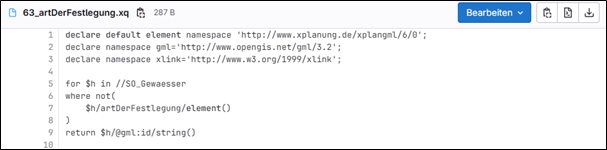

Die Prüfregeln sind in den Konformitätsbedingungen der jeweiligen XPlanung-Version dokumentiert bzw. ergeben sich aus dem jeweiligem XPlanung-Schema. Technisch werden sie mit XQuery-Abfragen umgesetzt, die ebenso dokumentiert sind.

Was sind landesspezifische Profile?

Der Validator kann um landesspezifische Profile erweitert werden, die den XPlanung-Standard um regionale Anforderungen ergänzen.

Landesspezifische Profile enthalten zusätzliche Prüfregeln, die in regionalen Dokumenten wie Pflichtenheften oder Spezifikationen festgelegt sind.

Diese Regeln können nicht bundeseinheitlich im Standard abgebildet werden, da sie oft spezifisch sind, - z. B. Vorgaben zum Koordinatensystem, Namenskonventionen für Pläne oder das verpflichtende Belegen von Attributen.

Entsprechende Profile

- enthalten Prüfregeln für XPlanGML-Dateien gemäß den rechtlichen oder fachlichen Vorgaben eines Bundeslandes,

- ermöglichen landesspezifische Prüfungen im Validator,

- bestehen aus XQuery-Dateien (.xq),

- ergänzen die Standard-Prüfregeln des Validators.

Wofür werden landesspezifische Profile angewendet?

- Sicherstellung der lokalen Konformität:

Bundesländer haben oft eigene Vorgaben für die Nutzung von XPlanung. Durch die Integration dieser Vorgaben in den Validator können sie technisch überprüft werden. - Qualitätssicherung:

Pläne lassen sich systematisch auf die Einhaltung dieser Vorgaben prüfen, beispielsweise hinsichtlich erlaubter Koordinatensysteme oder Pflichtattributen. - Interoperabilität:

Einheitliche Prüfungen fördern die Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Landesbehörden und Dienstleistern.

Wie können solche Profile erstellt werden?

Für die Erstellung eines Profils entwickeln die zuständigen Behörden – basierend auf entwickelten Spezifizierungen (z. B. mittels eines Pflichtenhefts) – verschiedene einzelne xq-Dateien, die jeweils eine Prüfabfrage darstellen. Die XQuery-Prüfabfragen müssen von den jeweiligen Behörden individuell entwickelt werden. Die XLeitstelle übernimmt die Qualitätssicherung und integriert die landesspezifischen Abfragen in den XPlanValidator. Aktuell haben Bayern und Brandenburg eigene Profile erstellt, die unter den hinterlegten Links zugänglich sind und als Beispiel dienen können.

Nein, eine valide XPlan.GML-Datei ist nicht automatisch auch XPlanung-konform.

In dem Dokument „Struktur und Konzepte“, welches Bestandteil der Veröffentlichung einer jeden XPlanung-(Haupt-)Version ist, wird folgendes ausgeführt:

„Damit ein XML-Datensatz, der ein bestimmtes Planwerk in Gänze abbilden soll, als XPlanung konform bezeichnet werden kann, müssen verschiedene formale und informelle Kriterien erfüllt sein.

Formale Konformitätskriterien lassen sich prinzipiell mit geeigneter Software automatisch überprüfen. Für eine bestimmte Version X.Y des Standards gelten folgende formale Konformitätskriterien:

- Der XML-Datensatz muss gegen die XPlanung XML-Schemata der XPlanung Version X.Y validieren.

- Der XML-Datensatz muss sämtliche Konformitätsbedingungen der XPlanung Version X.Y erfüllen.

Informelle Konformitätsbedingungen können prinzipiell nicht automatisch geprüft oder validiert werden. Es liegt deshalb in der Verantwortung des Planerstellers und der von ihm benutzten Software, die Einhaltung dieser Bedingungen sicherzustellen. Bei der Abbildung eines Planwerkes auf den Standard XPlanung muss insbesondere folgendes sichergestellt werden:

- Der Inhalt des Planwerks muss inhaltlich korrekt und (soweit erforderlich) vollständig auf die dafür vorgesehenen XPlanung Klassen, Attribute und Relationen abgebildet werden. Dazu sind insbesondere die Definitionen des XPlanung Objektartenkatalogs zu beachten.

- Eine textliche Formulierung von Planinhalten (siehe hierzu Kapitel 7.1 in Struktur und Konzepte XPlanung Version 6.0) ist nur zulässig, wenn die entsprechende Planaussage nicht formalisiert durch XPlanung Klassen, Attribute und Relationen abgebildet werden kann.

- Wenn Objekte wahlweise mit punkt-, linien- oder flächenhaftem Raumbezug gebildet werden können, muss immer die Geometrieform des realen Planinhaltes benutzt werden (siehe hierzu Kapitel 9.1 in Struktur und Konzepte XPlanung Version 6.0).

- Öffnungsmechanismen wie Codelisten, generische Attribute oder generische Objekte (siehe hierzu Kapitel 10 in Struktur und Konzepte XPlanung Version 6.0) dürfen nur benutzt werden, wenn eine Abbildung der Planaussage mit dem expliziten definierten Objektmodell nicht möglich ist.

- Präsentationsobjekte (siehe hierzu Kapitel 9.10 in Struktur und Konzepte XPlanung Version 6.0) dürfen nur zur graphischen Annotation eines Plans oder zur Unterstützung von Planvisualisierungen benutzt werden, aber nicht für planerische Festlegungen.“

(Quelle: Benner, J. (2022): XPlanung Struktur und Konzepte; S. 32-33. https://xleitstelle.de/downloads/xplanung/releases/XPlanung%20Version%206.0/Sturktur_und_Konzepte_XPlanInfoDoc.pdf).

Die Überprüfung durch den Validator ergibt also, ob die formalen Konformitätskriterien erfüllt sind. Eine valide XPlan.GML, welche auch als XPlanung-konform bezeichnet werden darf, muss - wie ausgeführt - auch die informellen Konformitätskriterien erfüllen. Hierzu gehört auch, dass ein Planwerk in Gänze abgebildet werden soll.

Ein entsprechender Absatz ist auch in der Bedarfsbeschreibung zu finden, die Bestandteil des IT-Planungsratsbeschlusses ist:

„Eine möglichst vollständige Erfassung der Regelungen aus Plandokumenten der Bauleitplanung, Landschaftsplanung sowie der Raumordnung ermöglicht eine Bereitstellung der notwendigen Informationen in einer Vielzahl von Verwaltungsvorgängen (z.B. Baugenehmigungsverfahren). Im Falle einer vorweg genommenen Reduzierung des Anspruchs, diese Planwerke möglichst vollständig digital abzubilden, besteht die Gefahr, dass Informationen, die ggf. zukünftig in Verwaltungsverfahren benötigt werden, nicht erhoben werden und erst im Nachgang aufwendig digital nacherfasst werden müssten.“

(Quelle: Austauschstandards im Bau- und Planungsbereich. Bedarfsbeschreibung; Seite 10; https://xleitstelle.de/sites/default/files/2023-01/Bedarfsbeschreibung%20XPlanung%20XBau.pdf).

Daher gilt auch in diesem Fall: Eine XPlanGML, die ein Planwerk nicht in Gänze abbildet, kann durch den Validator als valide geprüft werden, ist dadurch aber nicht XPlanung-konform.

Ein Validator ist ein Werkzeug, um die Konformität von aus Softwareanwendungen generierten XPlanGML-Dateien zu überprüfen und somit letztendlich auch die Funktionalität sowie Konformität bezüglich der betreffenden XPlanung-Exportschnittstelle zu bestätigen. Konformität wird hier in dem Sinne definiert, dass eine Software mit einem bestimmten Release des XPlanung-Standards konform ist, wenn diejenigen Funktionalitäten, die von der Software abgebildet werden und sich auch in der Spezifikation des entsprechenden Release finden, gemäß den Regeln der Spezifikation umgesetzt sind. Das heißt, dass bei der Entwicklung von XPlanung-Exportschnittstellen sichergestellt werden muss, dass die generierte XPlanGML-Datei neben den Schema-Regeln auch alle Konformitätsregeln erfüllt.

Bei der Validierung wird eine XPlanGML-Datei syntaktisch, geometrisch sowie semantisch geprüft.

Syntaktische Validierung

Bei einer syntaktischen Validierung wird die Struktur der XPlanGMLDatei geprüft. Eine syntaktisch valide XPlanGML-Datei muss auf der einen Seite den Anforderungen der Wohlgeformtheit von XML entsprechen und auf der anderen Seite die vom XPlan-Schema definierten Regeln erfüllen.

Geometrische Validierung

Zusätzlich zu der syntaktischen Validierung wird auch die Korrektheit der Geometrien überprüft. XPlanung bezieht sich dabei auf das Simple Feature Model des OGC. Räumliche Objekte werden hier als Punkte, Linien oder Flächen mit speziellen geometrischen Eigenschaften modellhaft abgebildet. Als Fehler werden z. B. sich überschneidende Polygone identifiziert.

Semantische Validierung

Die semantische Validierung überprüft außer Syntax und Geometrie auch die fachlich-inhaltliche Kohärenz der XPlanGML-Datei, sofern diese als Konformitätsbedingung definiert ist. Genauer gesagt wird geprüft, ob die Regeln der Konformitätsbedingungen eingehalten wurden.

Mit dem XPlanValidator kann kontrolliert werden, ob XPlanGML-Dateien technisch fehlerfrei sind. Dies ersetzt jedoch keine inhaltlich-fachliche Prüfung.

Die XLeitstelle stellt über ein BitBucket-Repository Testdaten für verschiedene Versionen des Standards XPlanung zur Verfügung.

Das Repository ist unter https://bitbucket.org/geowerkstatt-hamburg/xplan-testdaten zu finden.

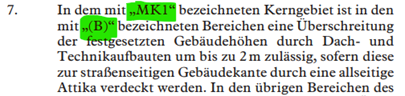

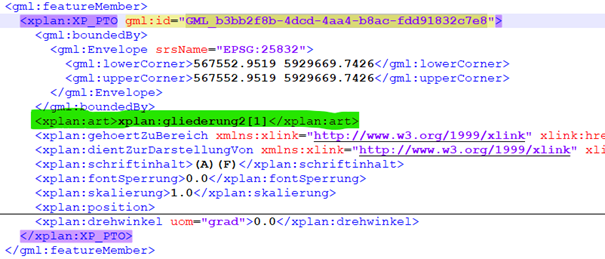

Die Attribute „gliederung1“ und „gliederung2“ mit dem Typ „CharacterString“ werden als „Ordnungsmerkmale“ von Objekten eingesetzt. Gliederungseinträge sind an jedem Objekt erlaubt und können zur Sortierung und Übersichtlichkeit eingesetzt werden.

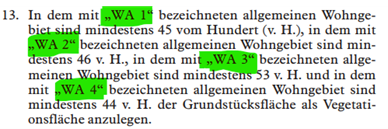

Im Bebauungsplan sollte die „gliederung1“ z. B. bei einer Nummerierung der Baugebietsteilfläche oder Baufläche die Gliederungszahl beinhalten.

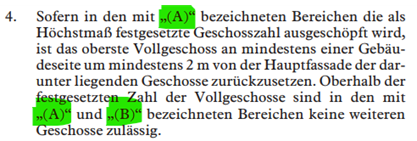

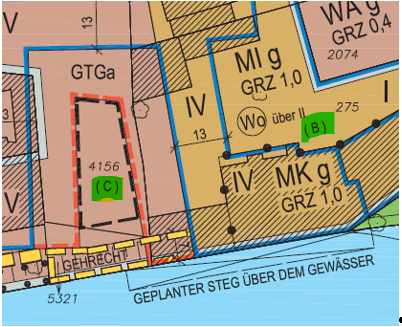

Abbildung: Beispiel einer Nummerierung von Baugebietsteilflächen (Allgemeines Wohngebiet (WA)) aus einer textlichen Festsetzung eines Bebauungsplanes

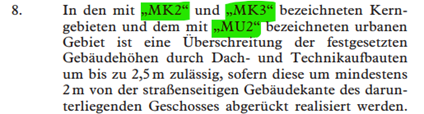

Abbildung: Beispiel einer Nummerierung von Baugebietsteilflächen (Kerngebiet (MK) und Urbanes Gebiet (MU)) aus einer textlichen Festsetzung eines Bebauungsplanes.

Auch ein „E“ für die Darstellung einer eingeschränkten Nutzung (z. B. bei einem Gewerbegebiet) soll über das Attribut „gliederung1“ abgebildet werden, wobei in diesem Fall die Einschränkung selbst über das Attribut „abweichungBauNVO“ spezifiziert wird, d.h. das „E“ im Attribut „gliederung1“ nur zur Bildung eines passenden Präsentationsobjektes genutzt wird.

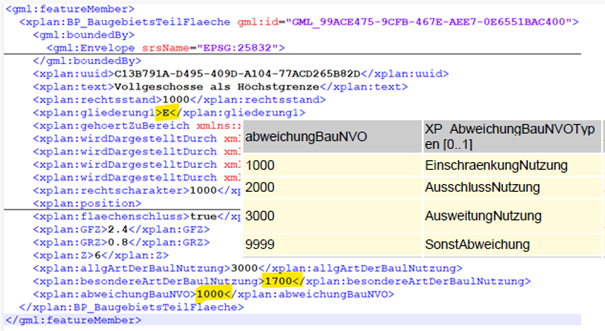

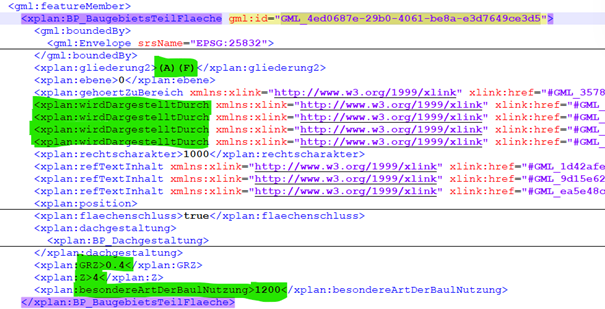

Abbildung: die Verwendung vom Attribut „gliederung1“, „besondereArtDerBaulNutzung“ sowie „abweichungBauNVO“ zur Darstellung eines eingeschränkten Gewerbegebiets in der XPlanGML.

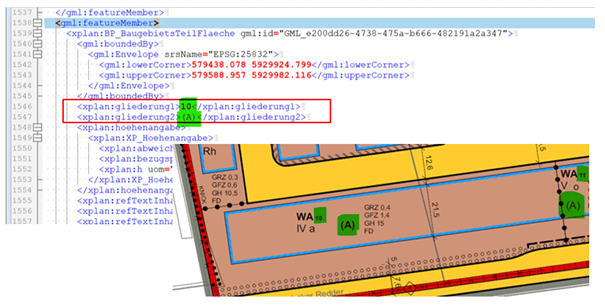

Die „gliederung2“ kommt bei weitergehenden, besonderen Festsetzungen für Texteinschriebe mit Zahlen-, Buchstabencodes oder Paragrafenbezügen im Plan zum Einsatz. Beispiele: (A), (A, B, G) oder Zone 1. Ziel ist es hierbei stets, eine Zuordnung zu textlichen Festsetzungen kenntlich zu machen oder Ordnungsmerkmale zur Sortierung von Ausgleichflächen zu verwenden. Da diese Attribute mit einem Freitext gefüllt werden können, dürfen auch mehrere Buchstaben pro Gliederungsnummer verwendet werden. Erlaubt ist die Schreibweise „(A)“ „(B)“ „(C)“ innerhalb des Attributes „gliederung2“.

Abbildung: Beispiele von besonderen Festsetzungen aus einer textlichen Festsetzung eines Bebauungsplanes.

Abbildung: Beispiel einer besonderen Festsetzungen aus einer textlichen Festsetzung eines Bebauungsplanes.

Abbildung: Beispiel einer Nummerierung und besonderen Festsetzungen aus einer textlichen Festsetzung eines Bebauungsplanes.

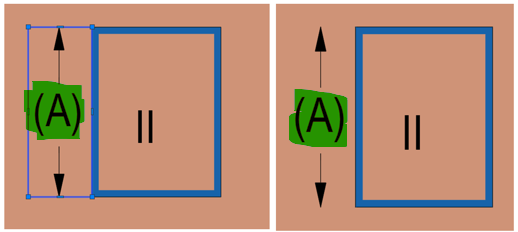

Abbildung: die Verwendung vom Attribut „gliederung1“ zur Nummerierung der Baugebietsteilfläche „10“ sowie „gliederung2“ zur Zuordnung einer textlichen Festsetzung „(A)“ in der XPlanGML und die entsprechende Darstellung im Planwerk.

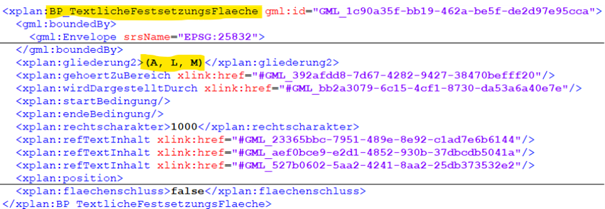

Selbstverständlich kommen die Attribute „gliederung1“ und „gliederung2“ nicht nur bei Baugebietsteilflächen zum Einsatz, sondern können auch - wie bereits erwähnt - bei anderen Objektklassen zur Anwendung kommen.

Abbildung: die Verwendung vom Attribut „gliederung2“ bei der Objektklasse BP_TextlicheFestsetzungsFlaeche zur Zuordnung der textlichen Festsetzungen „(A, L, M)“ in der XPlanGML.

Hier einige weitere Anwendungsbeispiele:

Abbildung: (C) stellt eine besondere Festsetzung dar, die nicht einer Fläche zugeordnet werden kann. Hierfür wird eine (nicht sichtbare) „textlichen Festsetzungsfläche“ genutzt. Dieser wird als Attribut die Gliederungsnummer (C) zugeordnet. Hingegen kann (B) dem Mischgebiet als Gliederungsnummer zugeordnet werden.

Abbildung: An die Fassade wird eine textliche Festsetzungsfläche angebaut (siehe linke Seite), deren Umrandung unter die Fläche der Baugebietsteilfläche gelegt wird, damit diese nicht sichtbar ist (siehe rechte Seite). Wichtig ist, dass die textliche Festsetzungsfläche auf den dazugehörigen Textabschnitt referenziert wird und der Buchstabe als Attribut „Gliederungsnummer“ an der Fläche hängt. Empfehlenswert ist, dass das (A) innerhalb der Fläche liegt, da später die/der AnwenderIn vielleicht das (A) anklickt, um dazu eine Sachdatenabfrage zu bekommen. Dabei würde automatisch in die Fläche geklickt werden.

Wie an den Beispielen der Planzeichnungen bereits zu sehen ist, erfolgt die darstellende Umsetzung der Einträge im Attribut „gliederung1“ bzw. „gliederung2“ wie gewohnt über Präsentationsobjekte. Hierbei ist wie üblich darauf zu achten, dass pro darzustellendem Inhalt jeweils ein eigenes Präsentationsobjekt mit individuellem Einfügepunkt genutzt wird.

Hier nochmals an einem weiteren Beispiel illustriert: Die rot umrandete Baugebietsteilfläche hat insgesamt vier Präsentationsobjekte. Neben dem Attribut „gliederung2“ werden auch die Grundflächenzahl (GRZ), sowie die Anzahl der Vollgeschosse (Z) und die Art der baulichen Nutzung jeweils über ein eigenes Präsentationsobjekt umgesetzt.

Abbildung: XPlanGML der rot umrandeten Baugebietsteilfläche.

Abbildung: Baugebietsteilfläche mit Präsentationsobjekten (grün markiert Präsentationsobjekt von „gliederung2“).

Hier das entsprechende Präsentationsobjekt für das Attribut „gliederung2“:

Abbildung: Präsentationsobjekt von „gliederung2“ in der XPlanGML.

Fazit: Die Attribute „gliederung1“ und „gliederung2“ dienen zur Umsetzung von Ordnungsmerkmalen. In Bebauungsplänen sollte „gliederung1“ für die Nummerierung von Fachobjekten genutzt werden; „gliederung2“ für die Bezüge zu textlichen Festsetzungen.

Generell gilt folgende Empfehlung für alle Planarten: Werden für Fachobjekte Ordnungsmerkmale gebraucht, sind diese zu identifizieren und möglichst in einem Konzept (und Pflichtenheft) zu dokumentieren, damit eine einheitliche Umsetzung erfolgen kann.

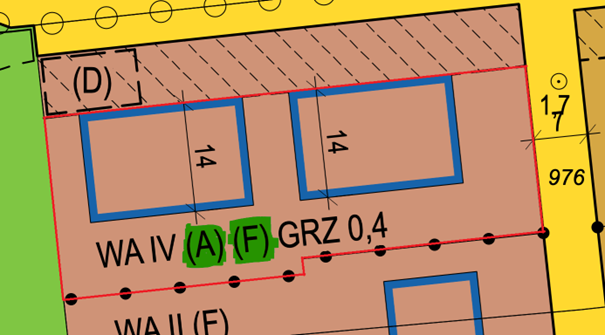

In „gliederung1“ und „gliederung2“ sollten nur die unmittelbaren Ordnungsmerkmale umgesetzt werden. Die Attribute dienen nicht zur unstrukturierten Aufnahme zusammenfassender Inhalte (z.B. „WA IV (A) (F) GRZ 0.4“), die bereits in anderer Form im Datenmodell enthalten sind.

Mit XPlanung wird die einheitliche Datenstruktur geschaffen, um Planinformationen wie Darstellungen, Festsetzungen, Kennzeichnungen, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen usw. möglichst allumfassend (geometrisch und attributiv) erfassen zu können. XPlanung schreibt aber nicht (!) vor, welche Informationen in einem Plan enthalten sein sollen. Die Planinformationen ergeben sich stets aus dem inhaltlichen Entwurf des Planwerkes und nicht aus XPlanung. Und der inhaltliche Entwurf leitet sich aus den gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen, der Planungskonzeption sowie den örtlichen Gegebenheiten ab. Bei XPlanung wird davon ausgegangen, dass alle Planinformationen erfasst werden müssen. XPlanung gibt also nicht vor „was“ erfasst wird sondern „wie“, d.h. in welcher Datenstruktur, eine Planinformation erfasst werden soll.

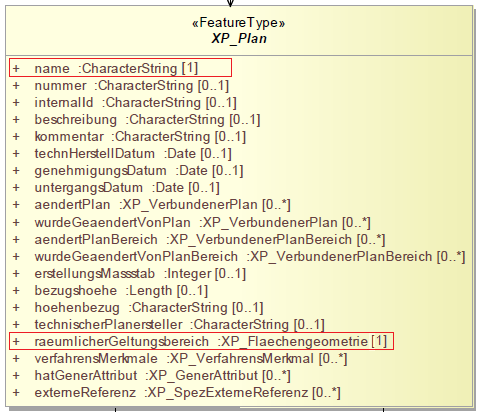

Demnach müsste die Frage weniger lauten „Warum gibt es so wenige Pflichtattribute in XPlanung?“, sondern eigentlich „Warum gibt es überhaupt Pflichtattribute in XPlanung?“ Der Grund hierfür ist, dass es ein Minimum an Informationen bedarf, um überhaupt etwas sinnvoll erfassen und weiterverarbeiten zu können. Und diese Minimalanforderungen gibt XPlanung in Form von Pflichtattributen vor. Ein Beispiel: Ein Planwerk muss einen Namen haben. Man muss wissen, um was für einen Plan es sich handelt, was letztendlich der Inhalt des Planes ist, ansonsten ist es sinnlos, eine Erfassung vorzunehmen. Des Weiteren muss ein Plan einen Geltungsbereich haben. Es muss klar sein, wo der Plan lokalisiert werden kann, auf welchen Ausschnitt der Erdoberfläche sich der Plan bezieht. Auch hier ist es mehr als einleuchtend, warum diese Information vorhanden sein muss.

Pflichtattribute sind also wie gesagt, Minimalanforderungen. Heißt das im Umkehrschluss, es reicht für die XPlanung aus, „nur“ die Minimalanforderung zu erfüllen, d.h. nur die Pflichtattribute zu erfassen? Nein, das ist die völlig falsche Sichtweise auf XPlanung. Auch hier gilt: Der inhaltliche Entwurf des Planwerks gibt vor, „was“ erfasst wird und nicht XPlanung. Es sollte immer eine vollständige Erfassung der Planinformationen eines Planwerks in XPlanung angestrebt werden. Die Kardinalität [0..1] oder [0..*], die ja im Grunde aussagt, ob ein Attribut einen (oder mehrere) Wert(e) enthalten kann oder auch nicht (häufig auch in Kurzform als „optionales Attribut“ bezeichnet), ist in erster Linie aus der Sicht der Datenmodellierung zu betrachten und steht nicht damit in Verbindung, ob hier die „Option“ besteht, eine vorhandene Planinformation aufzunehmen oder nicht. Wenn eine Planinformation vorhanden ist, sollte diese auch in XPlanung umgesetzt werden.